REVIEWS : 092 現代音楽〜エレクトロニック・ミュージック (2025年3月)──八木皓平

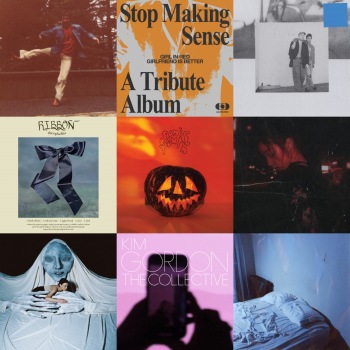

"REVIEWS"は「ココに来ればなにかしらおもしろい新譜に出会える」をモットーに、さまざまな書き手がここ数ヶ月の新譜からエッセンシャルな9枚を選びレヴューするコーナー。今回は八木皓平による、現代音楽〜エレクトロニック・ミュージックを横断する、ゆるやかなシーンのグラデーションのなかから9枚の作品を選んでもらいました。

OTOTOY REVIEWS 092

『現代音楽〜エレクトロニック・ミュージック(2025年3月)』

文 : 八木皓平

Donnacha Dennehy + Alarm Will Sound『Land of Winter』

LABEL : Nonesuch

アーティスティック・ディレクター兼指揮者のアラン・ピアーソンが率いる20人編成のアンサンブル、アラーム・ウィル・サウンドをこの連載で取り上げるのは今回がはじめてだ。彼らはスティーヴ・ライヒやニコ・ミューリーのような現代音楽の大家だけではなく、メデスキ、マーティン・アンド・ウッドやビョーク、レディオヘッドのギタリストであるジョニー・グリーンウッドともコラボレーションを展開していることに加え、『Acoustica』という作品でエイフェックス・ツインのアコースティック・アレンジを試みており、その越境性は筋金入りといえる。本作には彼らと長い付き合いのあるドナチャ・デネヒーの楽曲を演奏したものが収録されている。アイルランドの季節の変化を音楽で表現する本作は、全12曲によって構成され、それぞれの曲名は月(months)である。ドナチャ・デネヒーは特に光の質の変化からインスピレーションを受け、それを音楽化しているようだ。季節と音楽の関係は後述するヴィヴァルディの楽曲をはじめ、クラシック~現代音楽に関わらず、様々な視点が音楽史上に散見されるが、本作もまた、そこに名を連ねて然るべきクオリティの作品である。

Kyle Brenn『the shape of a child』

LABEL : Cantaloupe Music

この連載記事はクラシック~現代音楽の最新事情を、ディスク・レヴューという形で様々なアングルから紹介できれば、と思ってスタートしたのだけど、このカイル・ブレンのような音楽家のデビューについて書けることが一番うれしいかもしれない。この若く、才気溢れる音楽家は、クラシック~現代音楽に精通しているだけでなく、インディー・ロックやミュージカル、エレクトロニカ、ポップスといった様々な音楽ジャンルを自身のサウンドに取り入れ、ごった煮のまま、勢いに任せて、世界に放出している。あまりにも無防備で魅力が足りないドラム・サウンドですら味方につけ、唯一無二の作曲センスで、その雑多な音楽性を、突き抜けたポテンシャルとして提示してみせる。欠点の存在など意に介さない、圧倒的な才能がここにある。この闇鍋感が今後どのように洗練されてゆくのか、もしくはされないのか楽しみでならない。ただ、カイル・ブレンが最も優れているのは実はメロディのセンスなのではないかと、「Never/Find」の3:20以降のフォーキーな展開を聴いて、思わされたりもする。

Adam Tendler 『inheritances』

LABEL : New Amsterdam

最新のクラシック~現代音楽のフィールドで気を吐く音楽家たちが結集し、ニューヨークの俊英ピアニストであるアダム・テンドラーの最新作を彩る。基本的にはピアノ・ソロがメインの楽曲ばかりが並べられているが、どれも作曲家の特性が刻印されていることに驚く。ローリー・アンダーソン作曲「Remember, I Created You」はピアノの余白をポエトリー・リーディングが埋め、ミッシー・マッツォーリ作曲「Forgiveness Machine」の複雑で重層的なトッカータが我々の鼓膜を刺激し、パメラ・Z作曲「Thank You So Much」ではピアノのスコアがインタビュー音源の断片のフレーズとほぼ同じ音程で響くといったアイディアが面白い。鍵盤に指が優しく落とされ、静謐だがカラフルなフレーズが印象的なニコ・ミューリー作曲「Eiris, Sones」もじつに魅力的だ。最も長尺なブラッド・オレンジことデヴォンテ・ハインズのナンバー「Morning Piece」は、本作がアダム・テンドラーの父の死と深くリンクしていることを知らせてくれるような、鎮魂歌を思わせる静かな悲しみに満ちたサウンドになっている。アダム・テンドラーは本作を通して、ピアノという楽器の底知れないポテンシャルを、我々に教えてくれる。

Ellis Ludwig-Leone 『Past Life/Lifeline』

LABEL : Better Company

第1回の連載記事でエリス・ラドウィグ・レオーネについて取り上げた時は、少しの興奮を感じていたのと同時に、ある種の使命感を持っていた。今は少し落ち着いてこのアーティストの新作を聴いているわけだが、やはり疑いようのない才能であることは間違いない。「Past Life」におけるヴィニア・マイヤーのハープとナディア・シロタのヴィオラのスリリングな掛け合い。「Lifeline:Swarm」におけるサンドボックス・パーカッションの鮮烈なリズム/ビート。「Blessing(for a Wedding)」におけるエリザ・バッグのヴォーカルの飛翔。キャッチーな瞬間など存在しないにもかかわらず、すべての楽曲が驚きに満ち溢れており、複雑さや実験性の行く先が、必ずしもシリアスなものに終始するわけではなく、最新のポピュラー・ミュージックをも凌駕するエンターテイメント性を兼ね備えることだってある。

Daniel Pioro 『Vivaldi’s Four Seasons』

LABEL : PLATOON

ダニエル・ピオロという人は、エレクトロニカを大胆に取り入れたオリジナル曲を作ったかと思えば、古代ローマ時代の楽曲をアレンジすることもある、振れ幅の大きなヴァイオリニストだ。本作で彼は、クラシックの中でもとくに有名な楽曲アントニオ・ヴィヴァルディ『四季』に注目し、スティーヴン・スピルバーグが映画化した『戦火の馬』で有名な小説家で詩人のマイケル・モパーゴに作詩を頼み、室内管弦楽団マンチェスター・カメラータと共に演奏してみせた。少しでもクラシック音楽を嗜んでいた人なら、なんとなく『四季』の演奏が耳に残っていると思うが、一発録りでレコーディングされたという、どこかシャープでダイナミックな本作の演奏には度肝を抜かれるんじゃないだろうか。ダニエル・ピオロは古典に触れるときも、まるでオリジナル曲を作るようにアプローチしているように見える。もちろん、そこに過去への敬意は存在している。古典のアレンジというのは、ここまで瑞々しく、心を揺さぶるものなのだ。

Caroline Shaw『Plan & Elevation』

LABEL : Caroline Shaw

本連載を読んでいる方はキャロライン・ショウの名前を目にしただけで、またかよ、と思うかもしれない。ただ、「ポップスとクラシック音楽の世界の両方を驚かせた」(ガーディアン紙)と評されることもある彼女は、現在のクラシック~現代音楽シーンの中で抜きんでた存在であるということをお伝えしたいのだ。だからこのようなEPも細かく追って、取り上げる必要があると感じている。本作に収録されている楽曲群はアタッカ・カルテットとの作品『Orange』にも収録されているが、こちらはノレイア・ストリングス・カルテットによる演奏が収録されており、演奏のタイプが全く異なっている。クラシック~現代音楽はひとつの楽曲を、様々な作曲家や演奏家が録音し、それらの違いを楽しむ、というリスニングがいまだに根強い。この連載では基本的にそういうアプローチの作品は取り上げてこなかったが、ぼく自身は元々そういう楽しみ方をしてきた人間でもあるので、今回の連載では、本作やダニエル・ピオロのヴィヴァルディなどで、同一楽曲の解釈可能性を味わうことの快楽を提供したいと思った。

Cerrone & Sandbox Percussion『Cerrone : Don’t Look Down』

LABEL : Pentatone

サンドボックス・パーカッションの特徴は音響的な魅力であるということは、以前取り上げた際に言及したが、それは本作にも当てはまっている。現代音楽のパーカッション・ユニットの作品を聴いていると、単に素の演奏を録音しただけのイマイチなものに遭遇することが多いが、サンドボックス・パーカッションはそういった凡百のパーカッション・ユニットとは一線を画している。ふだん、最先端のポップスやエレクトロニック・ミュージックを聴いている人間たちも響く説得力が、彼らのサウンドにはある。そんな音響的センスが散りばめられたパーカッションの響きが、圧倒的な精度のビート/リズムと絡み合うのだからたまらない。グラミー賞に複数回ノミネート経験のあるクリストファー・セローンは以前から、サンドボックス・パーカッションと楽曲提供を含めた様々な交流があり、このユニットの凄さを知り尽くしている。だからこそ最終曲「Ode to Joy」の美しく煌めく、輝くようなパーカッションの響きを形にできたのだろう。

Owls『Rare Birds』

LABEL : New Amsterdam

クロノス・カルテットのポール・ウィアンコ、フランス・バロック音楽の大家フランソワ・クープラン、ダン・トゥルーマンとモニカ・ムガンのフォークデュオ、アゼルバイジャンの作曲家フランギズ・アリ・ザデ、ミニマル・ミュージックの巨匠テリーライリー。あらゆる時代、あらゆる地域、あらゆる音楽ジャンルを縦横無尽に弾きこなす、その圧倒的技巧と探求心、そしてアレンジ能力が際立った弦楽カルテットOwlsのデビュー作は、凄まじいレベルに達している。クロノス・カルテットやyMusicのメンバーを含めた達人たちによる演奏は、クラシック~現代音楽が持つ歴史的/地理的な厚みを聴き手に突き付けている。特に注目すべきはやはりポール・ウィアンコのペンによる冒頭曲「When The Night」だろう。9分近い尺を持ったこの曲だが、その優れた作曲能力によってもたらされる楽曲の推進力は、9分という時間を感じさせない。弦楽カルテットというフォーマットは、まだこんなにも可能性があるのだと驚かされる。プロデューサーはウィリアム・ブリトル。

Daniel Brandt 『Without us』

LABEL : Erased Tapes

ミニマル・ミュージックとテクノサウンドを見事にリンクさせてみせたドイツのトリオ、ブラント・ブラウアー・フリックのメンバーである、ダニエル・ブラントの3作目。本連載では常連のレーベル〈Erased Tapes〉からのリリースだ。レーベルメイトでもあるハチスノイトのヴォーカルをバックにした冒頭曲「Paradis O.D.」を聴けば、本作がビート・ミュージックと現代音楽の融合というテーマを新たな次元に引き上げるような傑作であることを、ほとんど確信に近い予感を胸に抱くはずだ。本作に現代音楽的な響きを導入するメイン・プレイヤーはデンマークのチェリスト、アンネ・ミュラーだ。ニルス・フラームやオーラヴル・アルナルズをはじめ、ヨーロッパのポストクラシカルを支える重要人物である彼女はしっかりと自分の役割を心得ている。ダンス・フロアとベッド・ルーム、そしてコンサート・ホールを美しく彩る傑作だ。ミキシング&マスタリングを担当するのはラシャド・ベイカー。この固有名詞だけで、本作の品質は保証される。