カジヒデキ、スウェーデンの冬に焦点を当てた意欲作をリリース

これまでに数多くの作品をスウェーデンで録音してきたカジヒデキ。透明感のある歌声とポップなメロディで幅広い世代を魅了する彼が、スウェーデンの冬に注目した作品をリリース。リリースを記念して、オトトイの学校の講座内で、音楽ライター・岡村詩野がインタビューを行いました。

カジヒデキ / Sweet Swedish Winter

【配信価格】

mp3 単曲 200円 / アルバム 2,000円

【Track List】

01. スウィート スウェディッシュ ウィンター / 02. ミルク ウォーク / 03. 気高きウィンターズ スカイ / 04. セムラ ソング / 05. 真夜中のハッピーサウナ / 06. 黄色い帽子を買いにいこう / 07. イルミナム ソング / 08. コンコスによるセムラ ソング / 09. ハローとスマイル / 10. 99%のクリスマス

INTERVIEW : カジヒデキ

カジヒデキを一人の優れたソングライターとしてもっともっと正当に評価しないと! 昨年リリースされたアルバム『Blue Heart』を聴いた時はそんな熱い思いが胸に去来してきた。メロディを丹念に紡ぎ、複雑なコード進行をそこにあて、ダイナミックな展開を見せるサビもくっつけてしまう。そんな彼の曲作りの一癖ある断面は、ともすればポップな印象が強過ぎて伝わりづらいかもしれない。だが、その『Blue Heart』と、カヴァー曲や短いジングルなども挿入したスウェーデンの冬がテーマのニュー・アルバム『スウィート・スウェディッシュ・ウィンター』を聴いてみるとわかるだろう。バカラックもジミー・ウェッブもスティーヴン・パステルもロディ・フレイムも顔負けのその成熟したソング・ライティングの神髄がいかに、音色もアレンジも構成も実に創意工夫がなされていることが。

思い起こせば、彼と最初に会ったのは、彼がまだ渋谷の宇田川町にあったレコード・ショップ『ZEST』の店員だった頃だ。マンションの小さな一室だったそのショップに足しげく通っている中で、彼は狭いカウンターの中から新入荷の作品を色々と教えてくれた。実は僕もバンドをやっているんです。そう言って教えてくれたのがブリッジ。その後、その男女混合バンドは小山田圭吾のプロデュースで作品を発表するようになり、たちまち人気を獲得していった。そして、主にベースを担当していた男はソロ・デビュー…。そこからの歴史は語るまでもないだろう。カジヒデキ。今こそ彼の作品が多くの音楽ファンに聴かれる時だ。

インタビュー & 文 : 岡村詩野

ベースにある自分のやりたいと思ってるサウンドはあまり変わらない

ーーソロに転じてから15年以上、ブリッジ時代を含めると25年近くのキャリアがあるわけですが、その間、カジヒデキは基本的に殆ど変わっていないとよく言われるのを耳にします。実際に、そのあたりは自覚しているところなのでしょうか。それとも、すごく変化してきているのに伝わっていないな、というジレンマがありますか?

いや、実は絶えず変わってるって印象が自分でもあるんです。よく「カジくんブレないね」って言われるんですけど、もちろん、ブレてはいないんですけど、自分の中では毎回「今回の作品はこうしよう、こういう風に作ろう」みたいな挑戦はしているんです。同じ作品を作ってるつもりは全くない。ただ、ベースにある自分のやりたいと思ってるサウンドはあまり変わらないのかもしれないですね。80年代初期のネオ・アコースティックとかポスト・パンクだとかニュー・ウェイヴだとか。そういうものが、音楽的にもスピリット的にも好きなんですよね。ネオ・アコースティックだったら、パンクに対する反骨精神みたいなものがあったわけですよね。爽やかな音楽のように聞こえるけど、精神的なものはもっと強固で。そういう部分に共感して好きになったので、そういうのは全然変わらないんです。僕がフリッパーズ・ギターにすごく影響をされたのもそういう部分なんですよね。で、そこが今もあまり変わっていないから、印象として「ブレない」って思われるのかなって思いますね。

ーー今なお、何かに反発するという意識、アゲインストな姿勢があると。

そうですね。例えば10代の頃は、僕ももっとトゲトゲしくて、もっとダイレクトにパンクなものが好きだったんですけど、ネオ・アコースティックに出会ってから、「僕はこれだな!」って感じて。以来、その気持ちは変わらないんですよね。

ーーその”反発する姿勢”というのを、ブリッジ時代からカジくんは複合的な音楽性の中にこめていたと思うんですよ。単純なギター・ロックやビート・パンクにはないジャズ的要素、ソフト・ロックのようなアレンジ、映画音楽のようなアイデア… そうしたヴァリエイションを増やして音楽性を深めることが、却って既成の音楽への抵抗につながるという感覚ですね。

そうですね。例えば今コーネリアスのサポートとかもやっている清水弘貴くんがジャズの要素を持ち込んでくれたのもブリッジ時代は大きかったですし、僕もソフト・ロックの影響を受けて、そういう感覚を曲の中に入れてみたりしていました。僕と清水くんの二人がせめぎあって音楽性に幅を持たせるようにしていたのは確かにありました。90年代って今と違ってまだ何でも簡単に聴けたりできる時代でもなくて、インターネットもなかったから、とにかくレコード・ショップで“掘る”ことから始めないといけなかったじゃないですか。面白い音楽をジャンル問わず、どんどん探していくというような。“自分がコレを見つけたんだ”という感じで探していって、それを自分の作品や活動に反映させていた時代だったと思うんですね。

ーーカジくんはブリッジとしてデビューしてからも渋谷のレコード店『ZEST』で長らくアルバイトをしていましたよね。そうした経験が、実は今に至るまで相当生かされているということでしょうか。

僕自身、レコード博士みたいになりたかったし、そのくらいじゃないといけないというか、そのくらいになって面白いものが作れるという意識もありましたからね。実際、90年代半ばくらいから日本ではスウェディッシュ・ポップがブームになって、カーディガンズとかが人気になりましたよね。その時に、レコード会社から頼まれてスウェディッシュ・ポップのコンピレーション・アルバムの選曲をやらせてもらったりライナー・ノーツを書かせてもらったりしたんですけど、レコード・ショップで働いていたり、“掘ってた”ことが活きていたんだなと思いますね。

スウェーデンの魅力に気づいて、何か一緒にやりたいという気持ちが生まれた

ーーその頃から始まったカジくんとスウェーデンの“蜜月”ですが、そもそも最初のスウェーデンを訊ねたのはいつ、何がきっかけだったのです?

最初に行ったのは95年6月です。ちょうどブリッジの解散ライヴが行なわれた直後でした。カーディガンズが『ライフ』をヒットさせて大ブームとなっていた頃だったんですけど、『米国音楽』という雑誌が主催企画した“カジくんと行くスウェディッシュ・ポップ・ブリーズ・ツアー”(笑)というものがあったんです。20人くらい集まってみんなで行ったんですけど、それ、結構濃密なツアー内容だったんですよ。カーディガンズのプロデューサーのトーレ・ヨハンソンのやっていたタンバリン・スタジオを見学して、しかもスタジオの人達がパーティーを開いてくれて、そこでカーディガンズ、エッグストーン、レディ・リネット&スポークスメン、スリー・ブラインド・マイスという4バンドが演奏してくれるとか。あとデンマークの『ロスキルデ』という音楽フェスティヴァルにカーディガンズが初めて出演するのでそれをみんなで観に行く… とか。あの時の『ロスキルデ』にはブラーとかウィーザーとかも出演していたんで、思えばすごく豪華でしたね。

ーーその際に、カジくん自身もスウェーデンのバンドやアーティストと親しくなっていったわけですね。

そうなんです。実を言うと、そのタンバリン・スタジオでのパーティー・ライヴの時に、エッグストーンが代表曲の「マイ・トランペット」をやったんです。僕も自分のライヴであの曲を時々カヴァーしていたんですけど、それをメンバーが知っていて、「ヒデキ、歌える? 」ってことになって即興で一緒に歌ったんです。そこからまたさらに仲良くなって… ホントは一週間で帰国するはずだったんですけど、延泊して、トーレやエッグストーンたちとレコーディングしよう! ってことになったんです。そのくらい、彼らの作品に魅せられたんですね。特にエッグストーンはメンバーも同い年だし、何か一緒にやりたいって気持ちが強くありました。トーレとの作業は確かに勉強になるんですけど、エッグストーンとだとバンドで一緒にやってるって実感があったんですよね。

ーー東京での音楽活動にはなかった、スウェーデンのミュージシャンやサウンドのどういう部分に特に魅力を感じたのでしょう?

タンバリン・スタジオとかって特有の親密さがあるんですよ。居心地がいいんです。まずはそこが魅力で。

ーー当時、タンバリン・スタジオはヴィンテージ機材を揃えたアナログ録音ができるスタジオとして知られていましたよね。

はい、16チャンネルしかなくて、まだコンピュータもなかった時代です。でも、独特の音の響きがあるんですよね。僕が最初にタンバリンを訪ねた時に、カーディガンズの「カーニバル」のパートごとに聴かせてもらったりしたんですけど、ヴァイオリンだけで何と16本も録音して重ねたそうなんですよ。その厚みというか奥行きみたいなものが本当にすごくて。一つ一つの音が粒のように聞こえる… ドラムの音も一つ一つが粒になっているんです。日本だとどうしても音がダンゴになっちゃうんですけど、タンバリンは全然違うんです。しかも、録音の仕方も創意工夫がされていて。日本では48チャンネルのデジタル録音が当たり前で、それでも足りない、みたいに言ってたんですけど、彼らは16チャンネルでもあんなにいい音で録音しているんですよね。

ーーそれを、日本に帰ってきてから実践したりとか?

しましたね。特にマイキングですね。ドラムの音を録る時は「こういう感じでマイクを立てていたよ」って感じでみんなに伝えたりして… すごく参考にしていました。

ーーカジくんのソロ作は初期から音がすごくバウンシーというか弾力とウォーム感のあるものだと思っていました。やはりそうしたタンバリン・スタジオでの体験が反映された結果だったのですか。

かなり影響されました。例えば、タンバリン周辺の人達って、ベースの弦、ツルツルのフラット弦を使っているんですね。ジャズ系ミュージシャンとかがよく使っているような。普通のラウンド弦だとエッジーな感じになるんですけど、フラット弦だとやわらかい音になるんですよ。ロックでもフラット弦を使うとソフト・ロックっぽい音になるんですよね。僕もその頃から自分でベースを弾く時はフラット弦を使うようになりました。ブリッジの頃もギターの清水くんはフラット弦を使ってましたし、僕も時々は使っていたんですけど、タンバリンを訪ねてからは主にフラット弦を多用するようになりましたね。あと、トーレ・ヨハンソンは、ニーブの16チャンのコンソールにギターをダイレクトにプラグインするんです。エフェクターとかを通さずに。それでギター・ソロを弾くとものすごく太い音がするんです。僕のファーストでもそういう音が鳴っていると思うし、同じ頃にタンバリンで録音されたボニー・ピンクさんの『Heaven's Kitchen』でも聴けると思いますよ。ただ、タンバリンも途中からプロトゥールズを導入するようになって。カーディガンズで言えば4作目あたりから変わりましたし、僕も3作目からトーレの音作りが変わったなあって実感がありましたね。

渋谷系=カジヒデキって思われるのが辛い時期もあった

ーー奇しくもちょうどその頃、カジヒデキというアーティストに対してもやや風当たりの強い時期だったのではないかと思うんです。スウェディッシュ・ポップ・ブームも一段落し、オルタナ・ロックがどんどん産業化し… という中で、カジくん自身も難しい時代だなという実感はありました?

ありましたね。3作目ももちろん自分では力を入れて作ったつもりだったんですけど、世間的な評価は低かったし、周囲を見渡してみても“渋谷系”みたいな音楽は死んでいた… というか(笑)、やっぱりすごく難しい時期に来ている感じがしたんです。椎名林檎さんとかナンバー・ガールとかが出てきてハイ・スタンダードが人気で… そんな時代でしたからね。自分としては渋谷系だって実感はあまりなかったんですけど、周囲はカジヒデキは渋谷系だって思っていたみたいだし、ある時期にトーレとかにも「ヒデキはもう渋谷系から脱したね! 」とかって言われたりもしてましたけどね… ただ、渋谷系=カジヒデキって思われるのが辛い時期ではありましたね。

ーーなるほど。ただ、一方で、カジくんはしっかり自分のやってきたことを背負っていて、そこから安易に逃げたり捨てたりしていない潔さを感じていました。特に00年代以降は、誰が何と言おうと自分の道を行くぜ的な、いい意味での開き直りや強さのようなものが作品に現れるようになったと思うんです。そのあたりの覚悟や使命感はありましたか?

そうですね。やっぱりスウェーデンのカルチャーとか音楽はずっと好きでしたし、そもそもネオ・アコースティックのような音楽に飽きたこともないし、一緒にやってきた仲間も好きで、スウェーデンの音楽は実際にどんどん面白くなってきていたんです。そこには絶えず注目をしてきていたんですよね。例えば、スウェーデンじゃなくスコットランドのバンドですけどパステルズみたいに、ずっと変わらず活動続けているのを見ると、自分もそうでありたいと思うんです。スティーヴン・パステルとはグラスゴーに行ったりした時によく会ったりしますけど、いつ会っても優しいし変わらず音楽への情熱があるし、尊敬できるんですよ。そういうことを実感すると自分も頑張らないと! と思えるんです。

ーースコットランドも北欧同様ハイ・ランドですからね。人柄が温かいのかもしれません。

そうなんですよ! 今回のアルバムに曽我部恵一くんたちに参加してもらったのも、まあ、去年ライヴを一緒にやって盛り上がったっていうのもありますけど、曽我部くんがスコットランドのバンドを好きだからというのもあって。

ーーああ、なるほど! 曽我部くんはトラッシュ・キャン・シナトラズと一緒にツアーしたり録音したりしてますからね!

そうなんです。北国つながりでいいかなって。同じように参加してもたったKONCOSの二人も北海道出身で同じ北国。そういうところにも今回のアルバムのカギがあるんです。確かにかつては「カジくんは今でもスウェーデンなんだ」とかって言われたらそれなりにショックというか、気になっていた時代もあったんですけど、そういう意味では今はもう全く気にならないですね。自分が好きなことがやれる環境があればやりたいし、そこに欲してくれる人がいるなら届けたいですしね。本当にいいもので、自信を持って勧められるものであるなら、やっぱりちゃんと伝えていきたいですしね。知らない事を知るって素晴らしいことですから…。

今回のアルバムはシンプルな曲にしようってことを決めた

ーー実は、去年リリースされた『Blue Heart』というアルバムを聴いて、改めてカジくんのソング・ライティングの素晴らしさを痛感したんです。何も変わっていないと言われるかもしれないですが、こういうポップ・ソングを書ける人って今の日本にいないなと。

ありがとうございます!

ーー今回のアルバムも、スウェーデンの冬というテーマがあるとはいえ、そうしたソングライター=カジヒデキの大きな手応えを感じるんです。そうした10年以上の切磋琢磨の中から、具体的にソングライターとして成長してきた部分を、ご自分ではどこに実感することが多いですか?

そうですね… これまでに、もう何100曲と曲を書いてきているから、どうしても似たような曲も出来てしまうんですよ。好きなコード進行とかもありますし…。大抵は曲が先行なんですけど、だいたいはいつも、「こういう曲を作ろう」って頭に描いて作るんですけど、無闇に曲を書いてしまうと、どうしても手クセで作ってしまったりもして…。でも、絶えず思うのはフレッシュな曲を作ろうということなんですね。「これは新鮮! 」って自分でも思える曲を作ること。それを大事にしながらソングライティングとして成長してきたんじゃないかなと思いますね。これは作ったことないメロディだな、とか、こういうコードとの組み合わせはなかったな、というような手応えですよね。あと、リズムの変化とかによって変わってきますからね。

ーーカジくんの曲は、一聴、シンプルでわかりやすいかもしれないですが、実はコード進行や展開が結構複雑だと思うんですよ。

あー、はいはい。

ーー同じようなタイプのソングライターとして思い浮かぶのはアズテック・カメラのロディ・フレイムなんです。彼もジャングリーなギター・ポップを書くイメージですけど、実際はかなり複雑なコードをあててくるんですよね。

実は今回のアルバムにも参加してくれたgolfの関根卓史くんが、まさにそういうことを言うんです。「カジさんの曲はわかりやすいかなと一瞬思うんだけど、コードが複雑で構成も複雑ですね」って(笑)。ロディ・フレイムの影響を受けた小山田(圭吾)くんや小沢(健二)くんがいて、その影響をまた僕が受けて… って感じで受け継がれてるんでしょうね。で、それならってことで、実は今回のアルバムはシンプルな曲にしようってことを決めたんです。ディレクターと相談して。僕はどうしても大サビをつけたくなるし、ポップのストラクチャーに従いがちで、『Blue Heart』の時はそういう自分の傾向にそのままのっかって作ったりしたんです。大サビをつけたりして。そこで、今回はシンプルにしようとして作ったんですけど… 結局はそうはならなくて(笑)。ただ、曲によってはこれでも自分としてはシンプルなつもりなんですよ(笑)。そこも変わってきているようで変わっていないかもしれないですね。

ーー例えば「99%のクリスマス」の歌詞には、ビーチ・ボーイやフィル・スペクターと並んで、NRBQやスフィアン・スティーヴンスの名前も出てきますね。いずれもクリスマス・アルバムを出している新旧アーティストですが、ちゃんとリスナーとしてポップスの歴史の縦軸を貫いて聴いていることによって、そこからの刺激がソングライティングの成長に大きく及んでいる印象もあります。

それはありますね。その「99%の…」について言えば、クリスマス・ソングということで山下達郎さんの名前も出すことを考えたんですけどね(笑)。でも、そうやって常に今でも新しい音楽や若いバンドを聴いているということが刺激にはなっています。00年代中盤もラリキン・ラヴやミステリー・ジェッツ、ジャック・ペニャーテのようなテムズ・ビート・シーンとかは本当に夢中になったし、ヴァンパイア・ウィークエンドのようなブルックリンのバンドも大好きです。自分では気づきにくいですけど、ソングライターとして成長しているとすれば、今も昔レコード・ショップで働いていた頃の感覚と同じように音楽に接して吸収していることは大きいかもしれないですね。

RECOMMEND

HARCO+カジヒデキ+河野丈洋(GOING UNDER GROUND) / 『BLUE × 5 = Musabi Live !』(Live Tracks)

ソロ活動は勿論、楽曲提供やサポート・ワークでもお馴染みのHARCO。渋谷系のオリジネイターとして、ポップでスウィートな楽曲を生み出し続けるカジヒデキ。そして、GOING UNDER GROUNDのドラマーとしてのみならず、最近ではソロでも活躍する河野丈洋。キャリアも実力も兼ね備えた彼ら3人が交わって生まれた、絶妙なポップス。甘く心地よい口当たりだが、一癖も二癖もある楽曲の数々は、たまりません

HARCO+カジヒデキ+河野丈洋(GOING UNDER GROUND)の特集はこちら

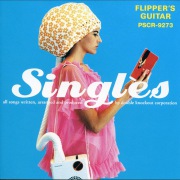

FLIPPER'S GUITAR / SINGLES

1988年結成、小山田圭吾、小沢健二を有し、音楽シーンから日本のポップ・カルチャーに大きな影響を与えたフリッパーズ・ギター。今もなお愛され、多くのミュージシャンにも愛される彼らの音楽。解散後の1992年に発売したベスト盤シングル集には「恋とマシンガン」、「カメラ! カメラ! カメラ!」など、全12曲を収録。

HARCO / Lamp&Stool

様々なジャンルの音楽がクロスオーヴァーする、日々の暮らしに寄り添うリラクシン・ミュージック。スタンダードなポップスが持つ上質さとナチュラルで甘やかな、何気ない日常の断片を切りとる確かな視線は本作も健在。アレンジ、プログラミング、様々な楽器の演奏を手掛け、多彩なゲストを加えたセルフプロデュース作。

LIVE SCHEDULE

Sweet Swedish Spring Tour

3月20日(水)@神奈川 cafe Mallory wise

3月21日(木)@京都 SOLE CAFE

3月22日(金)@広島 SHAMEROCK

3月23日(土)@福岡 cafe Teco

3月24日(日)@福山 KoKon

3月26日(火)@高松 umie

3月27日(水)@神戸 bo tambourine cafe

3月28日(木)@名古屋 cafe re:Li

3月29日(金)@静岡 QUATRE EPICE 静岡店

3月31日(日)@東京 Vendange

4月4日(木)@鎌倉 cafe vivement dimanche

4月5日(金)@新宿 タワーレコード新宿店 7Fイベント・スペース

4月15日(月)@宇都宮 コーヒールンバ

4月18日(木)@東京 吉祥寺STAR PINE'S CAFE

PROFILE

カジヒデキ

1996年『マスカットE.P.』でソロ・デビュー。1997年1月リリース、1stアルバム『ミニ・スカート』がオリコン初登場4位とスマッシュ・ヒットとなる。デビュー時からスウェーデンのミュージシャンらと親交を暖め、現多数のアルバムをタンバリン・ スタジオなどでレコーディング。スウェディッシュ・ポップスを日本に紹介し広めることに一役を買う。またロンドンに数年住んでいたこともあり、UKインディー・ シーンとも深く関わっている。2008年には映画「デトロイト・メタル・シティ」 で脚光を浴びる。数多くのCMソングやプロデュース、楽曲提供の活動や、自身が主宰するクラブ・イベント「BLUE BOYS CLUB」など精力的に活動中。