沖縄のポップ・ミュージックをめぐる、50年のクロニクル──書評 : 『オキナワミュージックカンブリア: ラジオが語る沖縄音楽50年』

オトトイ読んだ Vol.24

オトトイ読んだ Vol.24

文 : imdkm

今回のお題

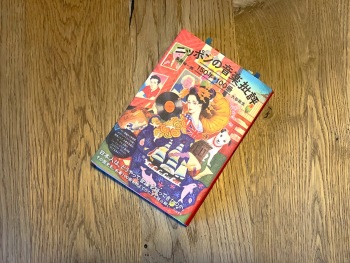

『オキナワミュージックカンブリア: ラジオが語る沖縄音楽50年』

エフエム沖縄「オキナワミュージックカンブリア」 : 編

ボーダーインク : 刊

出版社サイト

OTOTOYの書籍コーナー“オトトイ読んだ”。今回は、全国的なポップ・ミュージックのシーンにおいて数々の名曲を送り出してきた沖縄のポップ・ミュージックの歴史を紐解く『オキナワミュージックカンブリア: ラジオが語る沖縄音楽50年』。ラジオ局、エフエム沖縄において本土復帰50周年記念として放送された同タイトルの番組を土台に再構成された、沖縄のポップ・ミュージックの50年史。沖縄ポップス、オキナワロック、フォーク、ワールドミュージック、ハードコア、レゲエ、バンドブーム、ヒップホップ、エイサーソングなどなど、沖縄のなかでも、さまざまな類型を爆発的に生み出した1990年代=爆発的に多様な生物が生まれたカンブリア期になぞらえて、その前後になにがあったのか? アーティスト・インタヴュー、沖縄独自の流通網の存在などさまざまな視点からあぶり出している1冊です。今回はライターのimdkmによる書評にてお届けします。(編)

アーティストとそれを支える環境をも描く50年史

──書評 : 『オキナワミュージックカンブリア: ラジオが語る沖縄音楽50年』──

文 : imdkm

2022年、本土復帰50周年の節目をむかえた沖縄の文化と歴史を振り返るテレビ番組やラジオ番組がいくつか放送された。特にポップ・ミュージックにフォーカスしたものもあり、たとえばNHKでは「OKINAWA ジャーニー・オブ・ソウル」と題したドキュメンタリーがあった(2022年5月の本放送に加え、7月には「完全版」も放送された)。一方、沖縄のラジオ局であるエフエム沖縄では、50周年の当日にあたる5月15日に「オキナワミュージックカンブリア」と題したラジオ特番が放送された。その後、番外編ふたつをふくめ、特番は2023年まで三回にわたったそうだ。

『オキナワミュージックカンブリア ラジオが語る沖縄音楽50年』(ボーダーインク、2024年)は、その三つの特番の内容を書き起こしたうえ、書籍として再構成したもの。語り口調のライトな読み口に誘われつつ、さまざまなアーティストや関係者による証言も収められ、手軽でありながら読み応えのある一冊だ。

タイトルになっている「オキナワミュージックカンブリア」とは、本書によれば「古生代前期の地質時代、カンブリア紀に地球の生物の多様性が一気に増大した生命大爆発のように、沖縄発のミュージシャンが、いろいろなジャンルで次から次へと生まれていった」(p.60)1990年代のことだという。

1990年代はいわゆるJ-POPの全盛期でもある。通説に従えば、1989年のJ-WAVEの開局と同時期にこの言葉がうまれ、90年代のなかばには広く普及していく(烏賀陽弘道『J-POPとはなにか』を参照)。当時をリアルタイムに経験した世代ならば(1989年うまれの自分も、ぎりぎりリアルタイム)、90年代のJ-POPの風景において沖縄という場所が大きな存在感を放っていたことはおなじみだろう。たとえば、現在にいたるまでのJ-POPにおけるダンスヴォーカルグループの隆盛を、沖縄アクターズスクール出身者を抜きにして語ることはほとんど不可能に近い。

本書では、そうした「カンブリア紀」としての90年代にボリュームを割きつつも、オキナワンロックから最新のヒップホップに至るまでをテンポよくまとめている。また、喜納昌吉を嚆矢として、沖縄のポップ・ミュージックをかたちづくったアーティストも数多く取り上げ、そのインタビューを紹介している。その証言ひとつひとつも興味深く、あまりに個人的にすぎる趣味かもしれないけれど、りんけんバンドの照屋林賢が「最先端のサウンド」へのこだわりを語るなかでAKAIのサンプラー(S612)に言及していたり(p.42)、上地正昭(パーシャクラブ)がバンド結成のきっかけとしてRolandのギター・シンセサイザーGR-1への関心を挙げていたり、マニアックなトピックもさらっと出てくる。第四章で取り上げられるCoccoとKiroroという二組のアーティストをめぐる証言やエピソードの数々もインパクトは絶大。そうしたディテイルの魅力と共に、アーティストの言葉のふしぶしに、沖縄というアイデンティティへの向き合い方や本土との軋轢をふくんだ距離感が、さまざまに滲んでいるのが印象的でもある。

しかしもっとも興味深かったのは、アーティストだけではなく、ライヴハウス、スタジオ、レコード店等々、沖縄の音楽シーンを支えたエコシステム全体への言及だった(当然、エフエム沖縄もその一員なのだが)。

とりわけ、沖縄におけるインディーズ作品の流通網をめぐる話からは、沖縄のインディーシーンがどのように成立しえたかの一端をうかがい知ることができる。90年代なかばから、本社に働きかけたうえでインディーズで活動するミュージシャンの自主制作作品を取り扱い始めたタワーレコード那覇店は、ライヴ・イベントも定期的に開催して沖縄のバンド・シーンにも貢献した。ちなみに、大手チェーンでありながら自主制作作品を扱うようになったきっかけが、当時沖縄に移住して活動していた元ボ・ガンボスのどんとだったという(p.77)。

もうひとつフォーカスされているのが、沖縄レコード商事。小規模に制作される沖縄民謡のレコードや工工四(くんくんしー。三線用の楽譜)などを扱うためにレコード店が共同で卸売業をはじめたのがきっかけで、音楽ソフトを中心に卸と流通を行っている。1970年設立というから、本土復帰以前から存在していたことになる。自主制作した作品の流通網がすでに存在していたために、インディーズで活動するアーティストの作品もリスナーが購入しやすかった(pp.87-88)。民謡がつくったインフラが、のちのインディーシーンを支えることになったというのは示唆に富む。

もっとも、本書は「これ一冊で沖縄のポップ・ミュージックがわかる」なんていうものではないし、もとよりそれを意図して編まれた本でもない。沖縄の文化や歴史をある程度わかったほうが、それぞれの時代の証言がたつ文脈もより具体的に把握できるだろうし、紙幅を割かれて紹介されている、創作エイサーの定番曲「ダイナミック琉球」の作者・イクマあきらへのインタビューなどは、沖縄に育った人が読めばその重要性はまったく異なって感じられるだろう。

そんな前提のうえで、カラフルな表紙と不思議なタイトルに惹かれて書店に手に取った一冊が、親しみやすくユニークなトピックをまとめた好著だったことが非常に喜ばしい。書店には行ってみるものだと思います。