2022/09/14 13:00

渋谷慶一郎が自身のレーベル・ATAK設立20周年を記念し、エレクトロニクスアルバム『ATAK026 Berlin』をリリースした。

本作は20周年を記念し、2008年2月にドイツ・ベルリンのテクノロジーアートの祭典トランスメディアーレで行われたライブパフォーマンスのために制作された楽曲群を2022年に新たに再構成、細部に至るまでエディットし直し作り上げた作品。また今回のリリースに際し、渋谷が4000字に渡るコメントを発表した。

収録されているサウンドは、複雑系、人工生命研究者で東京大学教授の池上高志とのコラボレーションの金字塔でもあり、全てサイエンスデータからコンピュータ内部で変換、生成されたノイズの掛け合わせから作曲されている。また、ドイツの生物学者であり、カオス理論のレスラーアトラクター、および内在物理学で知られるオットー・E. レスラーと2008年当時にベルリンで行われた対話からの引用、彼自身の言葉が断片的に収録されている。

2008年はATAKの共同創設者であり渋谷のパートナー・mariaが亡くなった年だった。本作の元となるベルリンでのライブパフォーマンスはmariaが亡くなる4ヶ月前のことで、渋谷がピアノやオペラの作曲を行う以前、初期のATAKを象徴するような最も過激なノイズミュージックや電子音楽を制作する最後の年になった。

渋谷は「14年間この作品のことはずっと気になっていた。いつか必ず完成させたいと思っていた」と話し、ATAK20周年の節目である2022年に徹底的にエディットし直し、マスタリングはベルリンで活躍し渋谷の近作を担当しているエンジニアのEnyang Urbiksと仕上げ、mariaの誕生日である9月11日に本作をリリースするに至った。近年発表しているオペラ作品や映画音楽とも全く異なるサウンドだが、渋谷の音楽における原点であり、現在の作曲にも大きな影響を与えている。

このアルバムに収録された楽曲は2008年にベルリンで製作され、2022年に東京で一人でスタジオに篭りリメイク、ミックスダウンを行い最終的にベルリンでマスタリングされ発売の一週間前、2022年9月5日に完成に至った。

そして、この作品のことはずっと気になっていた。

いつか必ず完成させたいと思っていたのが気がつくと14年という時間が過ぎていて、今年になってから当時のプロジェクトファイルを古いハードディスクから探し出して開いてみると、無事に動いたので、当時気に入らなかったところやを手直しを始めた。

そう、こんな作品は二度と作れないかもしれないと思うくらい気になってたし、気に入っていたのだが、同時にどこが不満足か、例えばあの低音の処理はやり直したいとか、あそこはディレイをかけるべきだったということまで全て覚えていたから、エディットを始めてからはすぐにその作業に没頭した。

そうして作業していくうちに原型を留めないほど変形された曲もある。また、2008年当時にベルリンで対談した内在物理学(Endo Phisycs)で知られる伝説的な生物学者であるオットーレスラーの声の断片をアルバム全体に点在させようというアイディアが生まれたりした。

では、どのようにしてこの作品が生まれて、なぜ14年という空白が必要だったのか?

ここに至る過程を書いてみたいと思う。

2008年にベルリンで開催されたトランスメディアーレはテクノロジーアートのフェスティバルとしてはメディアアート、サウンドアート全盛の当時では世界的な中心といってもよい影響力を持っていた。そこで2006年に日本のYCAMで人工生命、複雑系研究者で東京大学教授の池上高志と制作した『filmachine』という作品の展示を行った。僕にとって初めての本格的な国外でのサウンドインスタレーションの展示だった。

キュレーターはアンドレアス・ブレックマンとステファン・リケレスの2人で、『filmachine』制作直後にステファンと京都で出会った僕はこの作品をトランスメディアーレで展示したいということを熱心にプレゼンした。

僕は基本的に自分の作品をプレゼンするようなことはなく、大概の仕事は相手からのオファーで始まることが多い。ただ、ステファンと最初に会ったときに昔から知っている友人のような感覚があり、彼と仕事をしたらうまくいきそうだという直観が働いて、あと彼と仲良くなりたい、もっと話したいと思って今よりもっと下手な英語で一生懸命、作品のコンセプトやシステムを説明した。

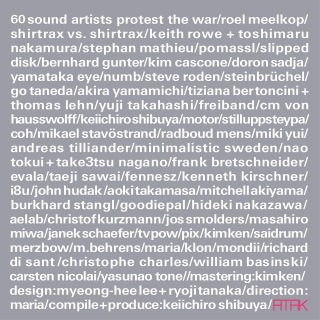

『filmachine』は一周8個のスピーカーが三層の24個のスピーカーと2つの床下に埋められたサブウーハー、LEDライトの明滅で構成された大規模なサウンドインタレーションで、作品の中央に細い棒の突端にライトで光るスイッチがあり、鑑賞者の誰かがスイッチを押したら轟音の作品と立体的な音の運動、LEDライトの激しい明滅がスタートし、作品が終わるまで誰も止めることが出来ない。(ちなみに本作のジャケットのスイッチがそれであり、指は偶然にもステファンの指である。)

つまり隠喩的にではあるが最終戦争や世界の終わりを意識した作品で、同様に終わりとは何か?死とは何か?をテーマにしたヴォーカロイド・オペラ『THE END (2012)』の6年前に僕は同様のテーマでこのような抽象的で過激なサウンドインスタレーションを作っていたことになる。

展示は非常に評判を呼び、ハイナーケッペルズが体験しに来て絶賛してくれて、同じ時期に公演があったサイモンラトルが指揮する彼のオペラに招待してくれたりした。この作品から何かしらの啓示を受けて教会に通うように毎日来てずっと佇んでいる女性もいたりしたのを覚えている。

そしてこの展示に関連したかたちで開催されたライブイベントで発表するために制作、作曲した作品がこのアルバムの元になっている。つまりこのアルバムに収められた曲は「ソロライブのために」作られたエレクトロニクスのみの作品で、2008年の2月、ベルリンで『filmachine』の設営の合間を見つけて本番のギリギリまで作曲は続いた。毎日毎日、evala君とホテルと展覧会場を往復して下手な英語でドイツ人に指示を出したりライブの準備をしたりしていた。

当時のことをその数年後に日記で僕はこんな風に回想している。

__

2016.09.17

発表したインスタレーションは連日大盛況で、ハイナー・ケッペルズに絶賛されたり、関連イベントでやったコンサートではカールステン・ニコライの前に演奏してスタンディングオペーションが止まらず、持ってきた120枚のCDはその場で売り切れ、終演後にはmariaが強引に楽屋に連れてきたマイケル・ナイマンに「きみの音楽は未来の音楽だよ!」とか激賞されたりした。

クラブに行けばコンサートを聴いた人が僕に次から次へと話しかけてきたりして、僕はちょっとした人気者になっていた。

つまり音楽は完璧に近いかたちでうまくいっていた。

当時やっていたすごくノイジーな音楽がこんなに褒められるなんてことはなかったから褒められ慣れてない僕は有頂天になったりもした。

でも、同時に僕は生きた心地がしなかった。

当時の僕の妻だったmariaは一ヶ月のベルリン滞在の後半に日本から合流したのだが、ここを訪れた2008年2月は彼女が亡くなる4ヶ月前で彼女の精神状態は混迷を極めていた。

(引用 ATAK Diaryより:『空の痛みを僕たちは感じられるか?』http://atak.jp/ja/diary/20160917/

___

そう、2008年2月2日にベルリンのBallhaus Naunynstrasseで行われたそのコンサートでのパフォーマンス、作品の発表は大成功した。ある意味では『filmachine』の展示よりも成功したと思う。オーディオビジュアルなコンサートで、僕はビジュアルは作れないので、一緒に『filmachine』の展示を設営していたevala君に頼んで音響状態を可視化した雲のような映像をリアルタイムでプロジェクションしたのだが、思えばビデオアーティストでもないevala君に映像を無理に頼むくらい当時の僕は必死でそれはevala君も同じだった。コンサートが終わった瞬間、ゴールを決めたサッカー選手のようにガッツポーズでステージ前面に駆け出してきた彼の姿は今も忘れられない。

その数年前から始まった池上高志とのサウンドジェネレートの実験は一つの到達点にあり、カオスやロジスティックマップ、池上理論のテープとマシンの共進化などを元にしたサウンドジェネレートのオリジナルのプログラムを作り、非周期な音響が自律的にコンピュータの中で生まれ暴れ回るそれは文字通り誰も聴いたことがないものになっていた。

僕はそれらの自律的なサウンドファイルを組み合わせることで音楽と科学の中間を作りたいと思っていたのだ。

同時にあのベルリンのコンサートの時点で、これ以上先に進めるのか?と思うほど音楽は先鋭化していって、僕は、そしてmariaも断崖絶壁の突端にいるような気持ちにもなっていた。コンサートではリアルタイムでやることは少しミキサーを触るくらいでその場でやることはほぼないほど事前に音楽は作り込んでいた。

それを大音量で再生しながらステージに立っていた僕は自分が作った音楽なのに「すごいことになっているな」と呆然としながらノイズが会場を舞うのを見ていた。だから終わった瞬間に割れんばかりの大歓声が起こったときは目が覚めると同時に感動した。

そしてそのコンサートの4ヶ月後に断崖からmariaがいなくなり、断崖絶壁に一人立ち尽くすような気持ちになった僕は、このまま同じように音楽を作り続けるのは不可能だと判断した。

正直に言うとあの時これ以上、この方向で突き進んでいたら僕も死んでしまうかもしれないと思った。

ノイズはいわゆる音楽内で言うノイズミュージックとは違うレベル、精度で動き回り空間に亀裂を入れるように、そして完全な周期性を回避するように絶えず流動的にかたちを変えていくもので、msec単位で音色と付随する音の神経症的に過敏な動きを調整していく作業が延々と続く、これがこの音楽を作る工程だった。

非周期なノイズを周期的に反復して非定型な音楽にしていくという矛盾を何重にも重ねたような作業は原始的な意味で人間とテクノロジーが侵食し合うのを調停するようなもので、これは周期的でミニマルな電子音響を工芸的に磨き上げるというのでもなければ、アナログの電子楽器やエフェクターを偶発的に爆音で炸裂させて快感を追求するというのとも違う。そして、僕たちがやっていたこの方向での電子音楽の進化はあの2008年で止まったとおもう。

その後、僕は180度方向性を変えることになる。ピアノソロで作品を発表したら映画音楽やドラマの音楽のオファーが増えていき、ヴォーカロイドやアンドロイドといった『人間のようなテクノロジー』とオペラや声明といった古典的な様式の掛け合わせによるメタ的な劇場作品に集中していく。

もちろんそれらの作品にも電子的なノイズやそのエッセンスは含まれているが、僕はこの2008年に中断されたかのようにやめた作品にケリをつけたいと14年間ずっと思っていた。

それは僕の電子音楽の第一期の終わりであると同時に僕の音楽家としての本当の始まりでもあったから。

このアルバムは9の断片から構成され、「臨死体験」と題された最後の曲は10分近いドローンが様々に展開したのち唐突に終わる。その最後の音がfilmachineの最初の音、つまりジャケットに写った指がスイッチを押した瞬間の音でもある。

そして厳密な意味ではここに収録されている音はノイズではない。非意図的かつ偶発性により存在し意味性を持たないことがノイズだとしたら、ここで展開されているのは様々な科学データをコンピュータプログラムによって音に変換し、自律的な進化の度合いを人とコンピュータが決定し、それを最終的に僕が音楽として成立する/しないの境界に定着させることで生まれた音楽/科学であり、すべては必然である。

そしてピアノソロでもオペラでもない、この全く記念とかに相応しくない作品をATAKの20周年に発表できたことも必然であり、すごく嬉しい。

これで決着が着いたから次の突端まで進めると思う。

この作品を20年前に僕と一緒にATAKを作り、この作品まで一緒に走り抜けたmariaに捧ぐ。

ついにやったぜ。

2022.9.11 渋谷慶一郎

『ATAK026 Berlin』

配信開始日:2022年9月11日

OTOTOY配信中

ハイレゾ(24bit/96kHz)

https://ototoy.jp/_/default/p/1363424

ロスレス(16bit/44.1kHz)

https://ototoy.jp/_/default/p/1363414

Photo by Mari Katayama